この記事は「四国八十八ヶ所のお遍路をしてみたいけれど、実際に何日くらい必要なのか分からない」「仕事の休みや予算と照らし合わせて具体的な計画を立てたい」という人に向けた総合ガイドです。

歩き・車・バスなど手段別の日数から、目的別のシミュレーション、準備チェックリストまで網羅しているので、初心者でもこの記事を読むだけで全体の所要日数と自分に合ったプランの立て方が分かります。

さらに、宿泊費や食費を抑える節約術、女性ひとり歩きの安全対策、お参り作法なども詳しく解説。

これからお遍路に挑戦したい方はもちろん、リタイア経験者のリベンジ計画にも役立つ内容です。

お遍路とは?目的・文化・魅力を解説

お遍路とは、四国に点在する八十八ヶ所の札所(霊場)を巡拝し、弘法大師・空海の足跡をたどる巡礼行為を指します。

信仰・修行の場である一方、近年は健康増進や観光目的で訪れる人も増加。

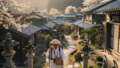

歩くことで四国の豊かな自然や地元の人々の温かい「お接待」に触れられるのが大きな魅力です。

総距離は約1,200kmと言われ、徒歩なら約40〜50日、車なら10日前後で一周できるのが一般的。

霊場では御朱印や納経帳をいただけるため、文化体験としても人気です。

また、巡礼を終えることで得られる達成感や心のリセット効果は多くの先達が語るところで、人生の節目に挑戦する人も少なくありません。

本章では、お遍路に込められた精神性から現代的な楽しみ方まで詳しく紐解きます。

- 信仰・祈願:先祖供養や厄除け、願掛け目的

- 修行・自分探し:心身を鍛えリフレッシュ

- 観光・健康:四国の自然と文化を満喫しつつ長距離ウォーキング

お遍路の歴史と弘法大師・空海

お遍路の起源は弘法大師・空海(774〜835)が四国各地で修行を行った伝承にさかのぼります。

平安時代後期には空海ゆかりの地を巡る信仰が広がり、江戸時代になると庶民の間にも定着。

札所の番号順に巡る仕組みが整い、宿坊や遍路道も整備されました。

明治期以降、鉄道や道路網の発達でアクセスが改善し、現代では徒歩だけでなく車やバスで巡るスタイルも一般化。

しかし「歩き遍路こそが本来の姿」という伝統意識も根強く、遍路文化は信仰・観光・地域振興の三位一体で発展を続けています。

世界的にも珍しい“開かれた巡礼道”として、2023年には年間約15万人が札所を訪れました。

- 平安時代:僧侶中心の修行ルート

- 江戸時代:庶民巡礼ブーム、番外霊場も増設

- 現代:インバウンド需要やサイクル遍路など多様化

お遍路が取り憑かれるって本当?噂と実情

「お遍路に取り憑かれる」という話は、霊験あらたかな体験をした巡礼者の語りから生まれた都市伝説的側面があります。

長期間の巡礼で非日常環境が続くと、心理的なトランス状態に近い集中力が生まれやすいのは事実です。

しかし実際には“悪い霊に取り憑かれる”のではなく、自然や寺院で心を洗われ精神的な変化を感じるケースが大半。

むしろ「人生観が変わった」「日常に感謝できるようになった」といったポジティブな声が多数を占めます。

不安な人は護摩祈祷やお守りを授かる、複数人で歩く、日中のみ巡拝するなどの対策で安心して巡礼できます。

- ポジティブ体験:悟り・感謝・メンタルリセット

- ネガティブ体験:疲労による幻聴・錯覚が「取り憑き」誤認の一因

- 対処法:十分な休養と水分補給、危険箇所は同行者と歩く

四国のエリア別特徴〜徳島・高知・愛媛・香川県

四国八十八ヶ所は1番札所の霊山寺から11番藤井寺までが徳島県(発心の道場)、室戸岬や足摺岬を含む高知県(修行の道場)、内子や道後温泉のある愛媛県(菩提の道場)、そして結願の地・香川県(涅槃の道場)という4県にまたがります。

徳島は比較的平坦で初心者向け、高知は海岸線と峠越えが連続し距離も最長、愛媛は街道と観光地がバランス良く点在、香川は札所間が短く結願後の達成感を盛り上げる構成。

県境ごとに宿泊・交通インフラや気候が異なるため、計画時はエリア特性を押さえることが時短・節約の鍵となります。

| 県 | 札所番号 | 特徴 | 推奨日数(徒歩) |

|---|---|---|---|

| 徳島 | 1〜23 | 平地多め・街宿豊富 | 10日 |

| 高知 | 24〜39 | 長距離・峠・海岸線 | 12日 |

| 愛媛 | 40〜65 | 観光地多数・起伏中 | 11日 |

| 香川 | 66〜88 | 短距離・うどん文化 | 8日 |

札所とカ所・ヵ所の違いと意味

公式には霊場を示す際「札所(ふだしょ)」が正しい表記ですが、案内板やブログでは「カ所」「ヵ所」と書かれることもあります。

これは旧来の活字制限や看板スペースの都合で「ヶ」を使う簡略表記が広まった名残で、意味は同一。

観光マップで『四国八十八カ所』とあっても正式名称は『四国八十八札所』なので、納経帳や御朱印では必ず札所番号と山号・寺号を確認しましょう。

誤表記によるトラブルは稀ですが、タクシー配車や郵送手配の際に番号と正式名を明示するとスムーズです。

四国八十八ヶ所お遍路にかかる日数の目安(最短・平均・日間別)

お遍路の所要日数は移動手段・体力・巡拝スタイルで大きく変わります。

歩き遍路では最短記録が約30日、一般的には40〜50日。

車やバイクを使えば9〜14日、自転車なら2〜3週間が目安です。

ただし納経時間は各寺7:00〜17:00に限られるため、距離だけでなく受付時間・宿泊地点・休憩を考慮した行程設計が必要。

以下では最短記録を出すためのコツから、働きながら区切り打ちする人向けのモデルプランまで具体的な日数シミュレーションを提示します。

徒歩ルート最短記録は何日?距離km別シミュレーション

非公式ながら最短記録はアスリート級の健脚が達成した28日間(1日平均43km)。

現実的には毎日30km以上を継続すると32〜35日で結願可能ですが、休憩不足による故障リスクが高まります。

体力・経験別に距離を3段階に分け、想定日数を算出すると下表の通り。

| 1日距離 | 平均歩行時間 | 総日数目安 |

|---|---|---|

| 25km | 8時間 | 48日 |

| 30km | 9時間 | 40日 |

| 35km | 10時間 | 34日 |

一般的な歩き遍路の日数と1日の目安時間

標準的な歩き遍路は1日20〜30km、歩行時間6〜9時間をキープしながら45日前後で結願するスタイルです。

日の出前後に出発し、午後4時には宿に到着することで、納経時間を逃さず疲労も翌日に残しにくいのがポイント。

途中2〜3日の休養日を設定すれば、ケガや天候不良にも柔軟に対応できます。

- 出発:6:00〜7:00

- 午前:札所2〜3ヶ所+休憩

- 昼食:移動中の道の駅や遍路小屋

- 午後:札所1〜2ヶ所

- 宿着:16:00頃、洗濯・記録・翌日準備

車・バス・バイクの平均所要日数と効率

車遍路は高速道路と幹線道路を活用し平均9〜12日で結願可能。

バイクも同程度ですが雨天リスクを考慮し余裕を持つと安心です。

バスツアーは3泊4日や7泊8日など複数コースがあり、主要札所のみを巡る短期型と全札所制覇型で日数が変わります。

ドライバー休憩と納経時間の制限を踏まえれば、1日あたり10〜12札所を巡るのが現実的な上限。

| 手段 | 平均日数 | 1日あたり札所数 |

|---|---|---|

| 自家用車 | 10日 | 9ヶ所 |

| バイク | 11日 | 8ヶ所 |

| 観光バス | 12〜14日 | 7ヶ所 |

時間を短縮する効率的なルート設計ポイント

徒歩でも車でも共通する時短の鍵は「札所の開門時間に合わせ最遠ポイントから攻める」逆算型ルートです。

前泊で早朝着を実現し、混雑しやすい人気札所を午前中に済ませると待ち時間を短縮可能。

また、連続する山岳札所はまとめて1日で踏破するか、手前の宿泊地に荷物をデポし身軽に登ることでペースアップできます。

スマホの遍路アプリやGIS地図を活用し、標高差と補給ポイントを事前にチェックしましょう。

- 開門7:00前には山門到着を目指す

- 長距離移動日は都市部の宿を避け渋滞回避

- フェリー・ロープウェイ利用で体力温存

- 前後の札所が近い場合は徒歩で境内間移動

日帰り・週間プランは可能か?ケース別日間表

全行程を通し打ちできない人向けに、日帰り・1週間・2週間で区切るモデルを提示します。

短期でも地域限定で霊場の雰囲気を味わえるため、次回の本格挑戦に向けた“お試し遍路”として人気。

| プラン | 訪問札所 | 日数 | 手段 |

|---|---|---|---|

| 日帰り | 1番〜3番+霊山寺周辺 | 1日 | レンタカー |

| 3連休 | 1番〜11番(徳島) | 3日 | 徒歩+バス |

| 1週間 | 徳島全域+高知24番まで | 7日 | 車 |

| 2週間 | 1番〜51番(愛媛入口) | 14日 | 徒歩 |

徒歩お遍路の計画:距離・ペース・野宿/宿坊・費用と装備

徒歩お遍路を成功させるには「無理のない距離設定」「確実な宿泊確保」「装備と費用の最適化」の三本柱を押さえることが欠かせません。

総距離約1,200kmという数字に圧倒されがちですが、1日25〜30kmを積み重ねれば45日前後で結願できる計算になります。

重要なのは“歩くこと”だけでなく“歩き続けられる状態”を保つこと。

そのためには休憩ポイントの把握、気温や標高差を考えたペース配分、そして宿泊施設の早期予約が要となります。

費用は宿泊・食事・納経料・装備の4項目に分類し、どこを節約しどこに投資するかを事前に決めておくと途中での資金不足を防げます。

以下の各項目で、距離と時間の割り出し方、宿泊タイプ別コスト比較、必携グッズ一覧まで詳細に解説します。

1日の距離目安と時間配分・ペース管理

徒歩お遍路の平均歩行速度は時速4kmですが、休憩や食事を含めると実質時速3km程度で計算するのが安全です。

20kmコースなら所要約7時間、30kmコースなら約10時間となり、納経締切17時を逆算すると早朝5〜6時台の出発が理想。

また、峠越え区間は標高差100mにつき平地の約1.2倍の時間がかかると想定し、夏場は気温上昇を避けて午前中に距離を稼ぐ戦略が有効です。

ペース管理にはスマートウォッチや遍路用アプリの歩数・高度ログを活用し、前日比プラス5kmを超えない“漸増ルール”を適用すると故障リスクを抑えられます。

- 平地:時速4km×歩行6h=24km目安

- 山岳:時速3km×歩行6h=18km目安

- 休憩:1〜1.5h/日で水分・補給・ストレッチ

- 週1回は距離半減のリカバリーデーを設定

野宿 vs 宿坊 vs 旅館:宿泊費とメリット・デメリット

宿泊形態は費用と快適性のバランスを左右する最重要ポイントです。

1泊あたりの目安は野宿0円、宿坊4,000〜6,000円、旅館・ホテル6,000〜9,000円。

野宿はコストゼロながらシャワーや洗濯ができず疲労の蓄積が大きい一方、宿坊は法要体験や精進料理を味わえる精神的メリットがあります。

旅館やビジネスホテルは快適さとセキュリティが高く女性や初心者向きですが、連泊すると総額が膨らみやすい点に注意。

目的や体力、季節によって組み合わせを変えるハイブリッド戦略が推奨されます。

| 宿泊形態 | 費用/泊 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 野宿 | 0円 | 最大節約・自由度高 | 安全・衛生面の不安 |

| 宿坊 | 4,000〜6,000円 | 朝勤行体験・文化交流 | 門限が早い |

| 旅館/ホテル | 6,000〜9,000円 | 風呂・洗濯設備・Wi-Fi | 費用高・繁忙期満室 |

必要な装備・グッズ完全リストと金剛杖

装備は“軽量・防水・多機能”を基本に厳選すると荷重を10kg以内に抑えられ、疲労度が大幅に変わります。

必携品はリュック30L前後、レインウェア、速乾ウェア、替え靴下3足、ヘッドライト、モバイルバッテリー、常備薬。

巡礼用品としては金剛杖、納経帳、納札、輪袈裟、菅笠が代表的で、金剛杖は“同行二人”の象徴として路傍での杖突きや礼拝時の地面直置きを避ける作法があります。

現地購入可能なものも多いですが、靴やザックなど身体に合う装備は事前に慣らし歩きを行い、靴擦れや肩こりを未然に防ぎましょう。

- 基本装備:30Lザック・トレッキングシューズ・レインウェア

- 巡礼用品:金剛杖・白衣・輪袈裟・納経帳

- 快適グッズ:折りたたみ傘・速乾タオル・携帯浄水ボトル

- 非常用:エマージェンシーシート・笛・モバイルバッテリー

健康管理と体力づくり、女性ひとり歩きの安心対策

出発2〜3か月前からのウォーキング強化とスクワット・体幹トレで下肢と腰回りを鍛えると、長距離歩行の疲労が軽減されます。

歩行中はこまめに塩分と水分を補給し、1日2リットル以上の摂取を目標にします。

女性ひとり歩きの場合、日没前の宿到着を徹底し、GPS共有アプリで家族と位置情報を共有することで安心感がアップ。

さらに防犯ブザーやライト付きの金剛杖キャップを持つと夜道でも心強いです。

体調悪化時のリタイアを想定し、最寄りの病院リストと旅行保険証書を別途携帯しておくといざという時の対処がスムーズです。

- 事前トレ:週3回5kmジョグ+筋トレ

- 水分管理:500mlボトル×4本携行

- 防犯対策:GPS共有・防犯ブザー・早着厳守

- 医療対策:保険証・常備薬・病院リスト

行程表の作り方と途中リスケ時の再計画

行程表はエクセルや遍路アプリで『日付/出発地/到着地/距離/高低差/宿泊先』を一覧化し、毎夕アップデートするのが基本です。

天候悪化や体調不良で遅延した場合は“翌日の距離を10%延長×3日以内”を上限に挽回するか、鉄道・バスでワープして帳尻を合わせる方法があります。

納経時間は17時厳守なので、到着見込みが16:30を超える場合は電話で寺務所に相談し対応可否を確認するとトラブルを避けられます。

また、長期計画ほど途中リスケは想定内と捉え、余裕日を3〜5日組み込んでおくと精神的負担も軽減します。

- 日次シート:距離・高低差・宿泊・費用

- 遅延対策:公共交通ワープ・区切り打ち切替

- 連絡先:札所・宿・家族の電話を一覧化

車・バイク・レンタカー・バスツアー別:移動手段ごとの日数・予算比較

徒歩以外の移動手段を選ぶメリットは、時間と体力を大幅に節約しながら霊場巡りを完遂できる点にあります。

とくに仕事の合間や連休のみで結願を目指す場合、車・バイク・レンタカー・バスツアーといったモータリゼーションの活用は現実的な選択肢です。

しかし燃料代・高速料金・レンタカー費用・ツアー代金などコスト構造が歩き遍路と大きく異なるため、日数短縮が必ずしも出費削減につながらないケースもあります。

この章では、代表的な4手段のモデルプランを提示し、必要日数・総予算・行動自由度を多角的に比較。

さらに、ETC深夜割・宿泊地の駐車無料サービス・ツアー早割など、知っておくだけで数万円単位の節約につながるテクニックも紹介します。

自家用車で快適に回るか、レンタカーとタクシーを組み合わせて効率を追求するか、はたまたバスツアーで移動と宿を丸ごと任せるか――あなたのライフスタイルに合った手段選びの判断材料が得られるはずです。

車遍路モデルコースと必要日数・費用

自家用車での通し打ちは、1日あたり8〜10札所を目標に走行距離200〜250kmを消化するプランが標準です。

四国一周約1,400kmに給油を3回想定すると燃料費はハイブリッド車で約15,000円、ガソリン車なら約20,000円。

高速道路は徳島道・高知道・松山道を要所で使い分け、ETC休日割引を適用すれば総額10,000円前後に抑えられます。

宿泊はビジネスホテル中心で1泊7,000円を10泊=70,000円が目安、納経料300円×88札所=26,400円を加算すると総コストは約13万円。

複数人で乗車すれば燃料代と高速代は人数割となり、1人当たり負担を約10万円以下に圧縮できます。

なお都市部の札所では駐車場が狭い場合があり、軽自動車やコンパクトカーでの巡礼がストレスフリーです。

- 平均日数:9〜11日

- 総費用目安:130,000円/台(2人乗車なら65,000円/人)

- 最適車種:燃費重視のコンパクトハッチバック

レンタカー+タクシー併用で巡る方法とメリット

遠方在住で四国まで飛行機や新幹線でアクセスする場合、現地レンタカーを借りて山岳札所をタクシーでピンポイント移動するハイブリッド方式が人気です。

レンタカーは1,300ccクラスで24時間6,000円程度、タクシーは山岳往復区間を距離制で5,000〜8,000円。

坂道や狭路を避けて運転ストレスを軽減しつつ、駐車場確保が難しい札所もタクシー送迎でスムーズに納経できます。

費用は車遍路よりやや高めですが、運転に不安のある高齢者やペーパードライバーにも安全で、時間効率を最大化できる点が強みです。

| 項目 | レンタカーのみ | タクシー併用 |

|---|---|---|

| 1日移動コスト | 8,000円 | 12,000円 |

| 運転負担 | ★★★ | ★☆☆ |

| 駐車ストレス | 中 | 低 |

バイク・自転車遍路の魅力と注意点

バイクは渋滞回避と駐車問題を一挙に解決し、爽快感あるツーリングを楽しみながら10〜12日で結願できるのが魅力です。

燃料費は排気量250ccクラスで7,000円前後と車の半額以下ですが、雨天・強風によるリスクが高く、梅雨・台風シーズンは計画変更必須。

一方、自転車は14〜20日で全行程を踏破する玄人向け。

総費用はキャンプ+ゲストハウスなら10万円以内に抑えられるものの、峠越えの連続で脚力とメンテナンススキルが求められます。

ロードバイクは細タイヤでパンクしやすいため、28C以上のツアラータイヤに交換しスペアチューブを2本携帯すると安心です。

- バイク:ヘルメット・レインスーツ2重装備必須

- 自転車:1日80km走行で17日想定、輪行袋で鉄道ワープも可

バスツアー・公共バス活用プランと費用目安

仕事が忙しくルート設計や宿手配の時間が取れない人には、旅行会社主催のバスツアーが強い味方となります。

主要札所のみの3泊4日コースで5万円前後、全札所制覇13泊14日コースで18〜22万円が相場。

料金には宿泊・食事・ガイド・納経代が含まれるため、追加出費は拝観料や個人土産程度に限定されます。

公共バスを乗り継ぐ個人旅の場合、徳島バス・とさでん交通・JR四国バスが発行するフリーパスを活用すれば1日あたり3,000円前後で移動可能ですが、本数が少ない地域では待ち時間が長くスケジュールがタイトになります。

| コース | 日数 | 料金(目安) |

|---|---|---|

| バスツアー短期 | 4日 | 50,000円 |

| バスツアー全札所 | 14日 | 200,000円 |

| 公共バス個人旅 | 15〜18日 | 120,000円 |

予算別シミュレーションと節約ポイント

総額7万円・15万円・25万円の3レンジで費用配分をシミュレーションすると、最も大きな変動要因は宿泊形態と移動手段です。

低予算ならゲストハウス+公共バス+区切り打ちで7万円を実現、中予算はレンタカー+ビジネスホテルで15万円、高予算ではバスツアー一括申込と観光付加で25万円が目安。

節約のコツは、1)平日泊の利用、2)ETC深夜割の徹底、3)燃費の良い車種選択、4)納経帳と御影帳のセット購入割を活用すること。

また、宿坊では“素泊まり+持込食材”を許可している寺院もあるため、夕食代を1,500円程度削減できます。

- 7万円プラン:ゲストハウス+公共交通+自炊

- 15万円プラン:レンタカー+ホテル+外食

- 25万円プラン:バスツアー+観光OP+お土産充実

区切り打ち・ひとり巡礼などタイプ別プランとメリット・デメリット

お遍路は45日連続で歩く“通し打ち”だけが正解ではありません。

仕事や学業、家庭の事情で長期休暇が取れない人でも、週末や連休ごとに区間を分割して歩く“区切り打ち”を活用すれば数年かけて結願が可能です。

また、仲間とワイワイ行く社交型と、静かに自分と向き合うソロ巡礼では必要とする装備や心構えが異なります。

ここではタイプ別に所要日数・費用・精神的メリットなどを比較し、あなたに最適なスタイルを選ぶための判断基準を提示します。

併せて金剛杖・白衣をはじめとする装備バリエーションや、不安を抱えがちな初心者向けの安全対策も具体的に紹介します。

区切り打ちとは?計画と出発〜到着の流れ

区切り打ちは全88札所を2回以上に分けて巡る方法で、通し打ちと比較して柔軟性と経済性に優れます。

ポイントは「区切る地点を交通拠点にする」「納経帳に同じ日付を重複させない」の2点。

区間終了時には最寄り駅・空港・港などアクセスの良い場所まで進み、次回は同じ地点から再開して納経の連続性を保ちます。

荷物は区間ごとにシーズンや日数に合わせて最適化できるため、通し打ちより軽量装備で歩ける利点もあります。

- 区切り地点候補:JR徳島駅、土佐くろしお鉄道中村駅、松山駅、高松空港

- 納経帳管理:区切りごとに日付・時間をメモして次回確認

- 計画ツール:Googleスプレッドシートで区間ガントチャート化

週末・連休だけ打ち進める会社員向けプラン

会社員の平均取得可能休暇を考慮すると、金曜夜移動+土日祝歩行という3日ユニットが現実的です。

1日平均25km×3日=75km、札所で言えば徳島県内なら5〜6札所分を進められる計算。

年6回実施すれば約450kmとなり、2年で結願に手が届きます。

往復交通費を抑えるため、LCCや高速バスの回数券を早割で確保し、歩行後はコインロッカーに巡礼道具をデポして次回の荷物を軽減する方法も有効です。

| 休暇タイプ | 年間実施回数 | 総距離進捗 | 結願想定 |

|---|---|---|---|

| 3連休 | 6回 | 450km | 2年 |

| GW+夏休み+年末 | 3回 | 300km | 3年 |

仲間と行くかお遍路さんひとりか?比較

複数人で行くと宿代の相部屋割引やレンタカー費用の分担ができ、精神的にも励まし合えるメリットがあります。

しかし歩行速度や観光の好みがズレるとスケジュール調整が難航し、トラブルの火種にもなるため事前に役割分担と意思決定ルールを決めておくことが肝心です。

一方、ひとり歩きは自由度と自己成長感が高く、地元の人との交流機会も増える傾向にありますが、体調不良や道迷い時のリスクヘッジが必要。

| 項目 | グループ | ソロ |

|---|---|---|

| 費用 | 低(割勘) | 中〜高 |

| 自由度 | 中 | 高 |

| 安全性 | 高 | 中 |

| 学び・気づき | 中 | 高 |

金剛杖・白衣など装備タイプの選び方

装備は機能性と巡礼者としてのマナーを両立させることが大切です。

白衣は袖なし(ベスト型)が最軽量ですが、山岳札所での日焼け防止を考慮すると袖ありの方が実用的。

金剛杖はアルミ軽量伸縮タイプと伝統的な檜製があり、長期歩行なら200g軽いアルミが疲労軽減に寄与します。

ただし木製は“杖焼印”を押す楽しみがあり、思い出重視なら木製一択。

輪袈裟はポリエステル速乾生地が洗濯しても翌朝乾くため便利です。

- 白衣:袖なし350g/袖あり500g

- 金剛杖:アルミ380g/檜580g

- 輪袈裟:吸汗速乾メッシュが夏向き

無理のないペース配分と不安対策

区切り打ちやソロ巡礼では“先が長い”という心理的不安がつきまといます。

ペース配分は『週総距離=体重×2km』を上限にするとオーバーワークを防止できます。

また、第1札所や結願寺で護摩木を奉納して“スタートとゴールを先に祈願”しておくと心の支えになります。

夜間歩行を避け、毎日17時までに到着する“黄昏ライン”を自分ルールに設定すると安全性が大幅に向上。

体調・天候急変時には即バスやタクシーに切り替える柔軟さを持ち、撤退は敗北ではなく次への布石と捉えましょう。

- 週総距離=体重×2kmルール

- 17時までに宿到着=黄昏ライン

- 撤退判断基準:体温37.5℃超/風速10m超

目的別シミュレーション:コース・時間・費用・kmを一括比較

同じお遍路でも「信仰を深めたい」「健康を取り戻したい」「観光を満喫したい」など目的が変われば、最適な日数やルート、かけるべき予算は大きく異なります。

この章では五つの代表的なニーズを取り上げ、それぞれに合わせたモデルプランを具体的な距離km・日数・総費用でシミュレーション。

一覧表で横並び比較できるよう整理したので、自分の優先順位がひと目でわかります。

さらに各プランを達成する上での“落とし穴”と“成功の鍵”も補足し、計画段階での迷いを最小化。

目的に合ったプランを選ぶことで、限られた休暇や資金の中でも満足度の高い巡礼体験が実現できます。

信仰・修行目的で全88霊場を巡る行程

信仰・修行重視のプランでは、徒歩通し打ち45日+予備5日の計50日を推奨します。

毎日6時に出立し読経・写経の時間を確保するため、歩行距離は1日20〜25kmに抑え心の余裕を優先。

宿泊は宿坊中心で法話や勤行に参加し、費用は宿泊6,000円×45泊=27万円、食費・納経料を含め総額40万円前後。

精神的充実を高めるため1週間ごとに“振り返りノート”を書き、自身の気づきを可視化するのが効果的です。

- 日数:50日(歩行45日+休養5日)

- 総距離:約1,200km

- 費用:400,000円

- 宿泊:宿坊70%・旅館30%

健康・ダイエット目的のウォーキングプラン

減量・体力向上が目的なら、週末区切り打ちで半年〜1年かけて全行程を踏破する方法がベスト。

目標は1回あたり2万歩(約15km)、心拍数120〜130を維持し脂肪燃焼を促進。

歩行後にタンパク質中心の食事を取ることで筋肉量を増やし“太りにくい身体”を獲得できます。

費用は1回15,000円×12回=18万円前後で、ジム会費よりコスパが良いと感じる人が多いです。

| 期間 | 総距離 | 消費カロリー | 体重減少見込み |

|---|---|---|---|

| 6か月 | 1,200km | 約90,000kcal | −12kg |

観光重視でエリアを厳選するルート

四国の名所や温泉を楽しみつつ札所も参拝したい人には、各県の“象徴的寺院+観光地”を3泊4日で巡るプランがおすすめ。

例)徳島1〜6番+鳴門渦潮、高知24・31・37番+足摺岬、愛媛51・57・59番+道後温泉、香川71・75・83・88番+金刀比羅宮。

移動はレンタカー、宿泊は温泉旅館にして1人当たり費用は60,000円前後。

御朱印収集と観光スタンプラリーを同時に楽しむと達成感が倍増します。

- 日数:各県3泊4日×4県=16日

- 費用:240,000円

- 観光スポット:鳴門渦潮・桂浜・道後温泉・栗林公園

7日間でゴールを目指す最短コース

時間が極端にない人向けに最短7日での結願モデルを提示します。

手段はレンタカー+タクシー、1日平均走行距離350kmで札所を12〜15カ所巡拝。

納経時間17時に間に合わせるため、道中の読経は最小限とし食事は移動中に済ませる“機動戦スタイル”。

費用はレンタカー70,000円、高速・燃料30,000円、宿泊50,000円、納経料26,400円で総額約18万円。

達成感は大きいものの慌ただしさは否めず、霊場の雰囲気を味わいたい人には不向きです。

| 要素 | 数値 |

|---|---|

| 総距離 | 約1,600km |

| 1日札所数 | 12〜15 |

| 総費用 | 180,000円 |

低予算バックパッカープランの節約術

学生や長期旅人に人気なのが、ゲストハウス泊+自炊+公共交通で総額10万円以下を狙う“バックパッカー遍路”。

移動はJR普通列車の四国フリーきっぷ(連続3日間10,000円)を活用し、駅から札所までは徒歩またはレンタサイクル。

食費は道の駅やスーパーの総菜で1日1,500円、宿はドミトリー2,500円を目安に45日で結願。

荷物は40Lザック1つにまとめ、手洗い洗濯で衣類を最小限に保つのが節約のコツです。

- 日数:45日

- 費用:99,000円

- 宿泊:ゲストハウス80%・野宿20%

- 移動:JRフリーきっぷ+徒歩

お遍路準備チェックリスト:服装・グッズ・納経帳・納札など必要なもの

準備段階で失敗すると現地で余計な買い直しやトラブルが発生し、時間もお金もロスしてしまいます。

ここでは『衣・食・住・信仰グッズ・ITツール』の五つに分けて必需品を総点検。

服装や雨具の素材選び、納経帳や納札の管理方法、タクシー配車アプリなどのデジタルサービス活用まで一括で確認できるため、出発前の最終チェックリストとしてご活用ください。

章末には印刷して使えるPDFリンクも紹介するので、スマホが故障しても紙で確認できる体制を整えられます。

服装の基本と白衣の意味・選び方

服装は『速乾』『通気』『防臭』『重ね着』がキーワード。

夏はポリエステルの冷感Tシャツにアームカバー、冬はメリノウールインナー+ソフトシェルで温度調整します。

白衣は巡礼者を識別するだけでなく、亡き人を弔う葬送装束の意味も持ち“旅の安全を祈る結界”とされます。

選ぶ際は透けにくい二重縫製、背中の『南無大師遍照金剛』プリントが滲みにくい顔料インクを基準にすると長期使用に耐えます。

洗濯はネットに入れて弱水流、乾燥機は縮みの原因となるのでNG。

- 夏:冷感Tシャツ+短パン+白衣ベスト

- 春秋:長袖化繊シャツ+トレッキングパンツ+袖あり白衣

- 冬:ウールインナー+中綿ジャケット+袖あり白衣

納経帳・納札・御朱印のマナー

納経帳は巡拝の証明書であり、寺務所では“左手で渡し右手で受け取る”のが礼儀です。

書置きタイプの場合、糊付けせずクリアポケットに収納し、のりしろ部分への汗染みを防ぎます。

納札は事前に住所氏名・願意を記入し、賽銭箱ではなく納札箱に投入。

御朱印は『納経料=読経料』の意味を持つため、読経を省く場合でも納経料300円を支払うのが正式作法です。

雨天時はビニール袋に納経帳を包んでから提出すると墨が滲まず、寺側にも丁寧な印象を与えられます。

- 納経帳:墨が乾くまでページを閉じない

- 納札:色札は5回目・10回目など節目に使用

- 御朱印:硬貨は滑りやすいので紙袋に入れて渡すと親切

雨具や山道グッズなど快適アイテム

四国は太平洋側と瀬戸内側で気候が急変し、突然のスコールに見舞われることも珍しくありません。

レインウェアは耐水圧10,000mm以上・透湿20,000g/㎡以上を選び、上下セパレートでトイレ休憩時の着脱を容易にします。

山道ではトレッキングポール、滑り止め付き軍手、虫除けスプレーが三種の神器。

ヘッドライトは夜間歩行を避ける場合でもトンネル通過や停電への備えとして必携です。

また、USB充電式の小型扇風機は夏場の宿坊で重宝し、重量も150g程度なので荷物にプラスしても許容範囲です。

- レインウェア:GORE-TEX PACLITE or equivalent

- ヘッドライト:200ルーメン以上・IPX4防水

- 虫除け:30%ディート or イカリジン

事前予約と出発前の準備リスト

繁忙期(3月・4月・10月)は宿が満室になるため1か月前の予約が理想。

宿坊はFAX予約のみの寺院も多いので、送信後には電話確認で二重チェックする習慣を付けましょう。

出発前夜には装備点検“荷物シェイクダウン”を行い、ザックを背負ったまま10分歩いて痛点がないか確認。

保険証・現金・クレジットカード・緊急連絡先メモを身体に近いポーチにまとめ、紛失リスクを最小化します。

- 1か月前:宿・交通予約

- 1週間前:靴の再防水処理

- 前夜:荷物シェイクダウン・体温測定

タクシー配車アプリ・地元サービス活用術

四国の地方都市ではDiDiやGOアプリがエリア限定で稼働しており、事前クレジット登録により現金不要で精算が完了します。

徳島・高知の一部では『遍路タクシー』という定額プランがあり、札所間ワープが割安。

愛媛・香川では観光協会が無料Wi-Fiとレンタサイクルを提供しているため、長距離歩行の合間に活用すると効率化できます。

また、LINEで運行情報を配信するローカルバスもあるので、事前に友だち登録しておくとダイヤ改正や遅延情報をリアルタイムで取得できます。

| 県 | 主な配車アプリ | 特徴 |

|---|---|---|

| 徳島 | DiDi | 遍路定額タクシー連携 |

| 高知 | GO | 空港送迎クーポンあり |

| 愛媛 | DiDi | 道後温泉周辺で即配車 |

| 香川 | GO | うどん巡りタク割 |

節約術とお接待の活用法:宿泊費・交通費・食費を抑えるコツ

お遍路は“お金を掛けようと思えば青天井、抑えようと思えば極限まで節約可能”という稀有な旅。

ただし節約一辺倒で安全や礼節を欠くと本末転倒です。

この章では『宿泊費』『交通費』『食費』の三大コストをバランス良く削減しつつ、遍路文化の象徴である“お接待”を上手に受け取る方法を解説。

財布にも心にも優しい巡礼を実現しましょう。

宿泊費を節約する野宿・宿坊・ゲストハウス活用

宿泊費を1泊平均2,000円台に抑える鍵は“ゲストハウス平日割”と“公共キャンプ場野宿”の併用です。

徳島県那賀町の無料『遍路小屋・太龍寺ロッジ』や高知県室戸市の『星の岩屋キャンプ場』はテント泊OKで水場も完備。

宿坊は2食付き6,000円程度ですが、素泊まりプランを選んで夕食をコンビニおにぎりにすれば4,000円以下まで圧縮可能。

ただし野宿はトイレ・入浴施設が少ないため、3泊に1回はゲストハウスか温泉宿でリフレッシュするサイクルが理想です。

- 無料宿泊:遍路小屋・公共キャンプ場

- 格安宿:ゲストハウス相部屋2,500円

- 宿坊:素泊まり割引で約4,000円

交通費を抑える早割・フリーパス・バス活用

遠距離移動は早割航空券が基本。

成田〜高松のLCCは片道4,000円台、早割MAX45で最大80%OFFになります。

四国内はJR『四国満喫きっぷ』が3日間乗り放題で11,000円、バスは『四国高速バスフリーきっぷ』4日間13,000円がコスパ抜群。

県境越えの長距離区間でパスを使い、札所が密集するエリアは徒歩やレンタサイクルに切り替えると交通費を30%削減できます。

| チケット | 価格 | 有効期間 | 1日あたり |

|---|---|---|---|

| JR四国満喫きっぷ | 11,000円 | 3日 | 3,666円 |

| 四国高速バスフリー | 13,000円 | 4日 | 3,250円 |

食費を浮かせるお接待の受け方と感謝マナー

地元の方がおにぎりや菓子、飲料を無料提供してくれる“お接待”は遍路文化の宝。

受け取る際は合掌し『ありがとうございます。

お気持ちをいただきます』と一言添え、写真やSNS投稿は許可を得てからが礼儀です。

お礼に納札を渡すか、一筆お礼を書いた“お接待返しカード”を準備しておくと好印象。

現金・高価な品でのお返しはかえって無礼に当たるため避けましょう。

- 合掌+感謝の言葉=基本マナー

- 納札のお礼:白札でOK

- 写真投稿:必ず許可を取る

徳島県の無料休憩所など地元活用例

徳島県には各札所周辺に『遍路小屋』が50棟以上設置されており、簡易ベッド・電源・Wi-Fiを備える場所も。

高知県では観光協会が無料足湯を提供、愛媛では道後温泉近くの“足湯カフェ”が遍路札を提示するとドリンク割引。

香川県では製麺所が朝うどんを100円で提供する“遍路割”が存在します。

こうした地元サービスを事前にリスト化しておけば、出費を抑えつつ地域交流も深まります。

- 徳島:遍路小屋電源&Wi-Fi

- 高知:無料足湯で疲労回復

- 愛媛:足湯カフェ割引

- 香川:製麺所遍路割

安全ラインを守る節約と無理の境界

節約優先で夜間歩行や無許可野宿、食料カットを行うと事故や病気のリスクが急上昇します。

安全ラインとして『睡眠6時間』『1日2,000kcal摂取』『夜20時以降は歩かない』を死守。

現金は最低1万円を非常用に残し、クレカ決済不可の田舎商店に備えます。

“命より安いものはない”を合言葉に、節約と無理の境界を明確に定めましょう。

- 睡眠6h未満:翌日距離半減ルール

- 非常用現金:1万円は常に死守

- 夜間歩行:20時完全終了

初心者Q&A:順番・お参り作法・霊場での注意点

初めてのお遍路では『札所は順番通り?』『金剛杖はどこに置く?』『写真撮影はOK?』など疑問が尽きません。

よくある質問を一問一答形式で整理し、現地で迷わないための実践的なヒントを提供します。

出発前に目を通しておけば、安心感が格段にアップするはずです。

札所の順番を守る?逆打ちの効果と注意

通常は1番から時計回りに巡る“順打ち”ですが、逆に88番から反時計回りに回る“逆打ち”は功徳が3倍になるという伝承があります。

ただし案内標識の多くは順打ち向けに設置されているため、道迷いリスクが高い点に注意。

逆打ちを選ぶ際はGPS地図と紙地図の併用、そして体力消耗が大きい高知の海岸線を早期に通過する計画が成功の鍵です。

- 功徳3倍:弘法大師が逆さに巡った伝説に由来

- 道標:順打ち向けが多い=要地図

- ベストシーズン:気候が穏やかな秋

お参り作法と金剛杖の扱い方を解説

札所に着いたら山門で一礼→手水→鐘楼→本堂→大師堂→納経所が基本ルート。

金剛杖は弘法大師の化身とされ、山門前で杖の汚れを払い、本堂参拝中は杖立てに立て掛けます。

賽銭は硬貨を静かに入れ、線香3本・ロウソク1本が標準。

読経は般若心経+光明真言が一般的ですが、時間がない場合は合掌礼拝のみでも失礼には当たりません。

- 山門で一礼=心の準備

- 手水:左手→右手→口すすぎ

- 金剛杖:地面直置きNG

霊場での写真・ドローンはOK?マナー一覧

スマホ撮影は境内の掲示で『撮影禁止』と明示されていない限り許可されていますが、本堂内部や信者の顔が写る場面は避けるのが暗黙のルール。

ドローンは文化財保護の観点から大半の札所で禁止されており、香川県・善通寺では航空法に基づく許可がなければ飛行不可です。

撮影時のシャッター音が読経の妨げにならないよう、サイレントモードを推奨。

- 本堂内部:原則NG

- ドローン:原則禁止、許可制寺院も僅少

- SNS投稿:個人名・顔はモザイク処理

途中リタイア後の再スタート方法

体調不良や仕事都合で中断した場合、納経帳を提示すれば続きから再開できます。

スタート地点まで公共交通で戻るのが理想ですが、時間がなければ未参拝区間をタクシー・バスでワープし、後日歩き直す“穴埋め方式”も問題ありません。

再開前に納経帳ページを写真で控え、不足ページがないか確認しておくと安心です。

- 納経帳写真バックアップ

- 交通ワープOK:精神的負担を減らす

- 再開宣言:SNSや家族に共有しモチベ維持

よくある不安を解消する一般的なコツ

『迷子になったら?』『トイレは?』『熊は出る?』などの不安には“情報と準備”で対処が可能。

遍路道には1.5km間隔で道しるべがあり、見失ったら来た道を200m戻るのが最善策。

公衆トイレはコンビニや道の駅をGoogleマップに☆登録し、常に次のトイレまでの距離を把握。

熊出没は四国ではほぼ報告がないため、鈴よりも熱中症対策が優先事項です。

最後に“困ったら110番よりもまず地元の人に聞く”を心得ると、道も心も開けます。

- 道迷い:200m戻る

- トイレ:次地点を常時把握

- 熊:ほぼ出ない→熱中症対策優先

- 相談:地元住民>警察